「学習する組織」が注目されるようになって久しい。ナレッジを共有し、経験を知識化し、組織として進化し続ける──これは、多くの企業が目指す理想の姿だ。しかし実際には、「学習はしているはずなのに、なぜか望まぬ方向へ進んでしまった」「改革が進むほど、自分たちらしさが失われた」といった声が少なくない。

その原因のひとつは、学習の“方向性”が曖昧なまま進んでしまうことにある。知識の量は増えても、その知識が何のためにあるのか、どう活かすべきかが見失われてしまえば、学習はむしろ組織を迷走させかねない。

本稿では、組織における学習の2つのモデル──SECIモデルと組織学習サイクル──を紹介し、それらとMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の関係性を紐解くことで、学びが“進化”へとつながるために必要な条件を探っていく。

SECIモデル:知識創造のらせん構造とその具体例

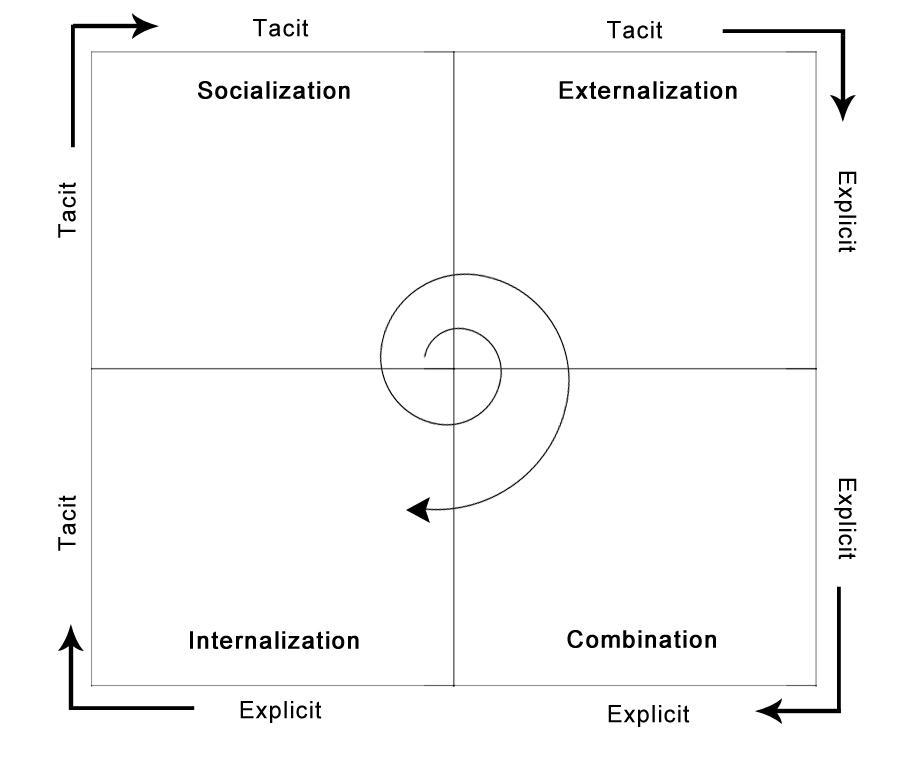

SECIモデルは、野中郁次郎氏らによって提唱された知識創造理論であり、組織内での暗黙知と形式知の循環的変換プロセスを示している。

このモデルの特徴は、知識が単に個人の中に留まらず、組織全体に拡張され、らせん状に進化していく点にある。

● 4つのプロセス

- 共同化(Socialization):体験を通じて暗黙知が他者に共有される(例:OJTやペア作業)

- 表出化(Externalization):暗黙知を言語や図解などで形式知に変換する(例:マニュアル化)

- 連結化(Combination):形式知同士を統合し、新たな知識を創出する(例:標準化ガイドラインの策定)

- 内面化(Internalization):形式知を実践を通じて自分の暗黙知として体得する(例:マニュアルに基づいた習熟)

このプロセスは単なる知識の流通ではなく、「知る → 言語化する → 統合する → 実践で深める」という知識の進化循環であり、組織の学習力を高める有効なフレームワークとなっている。

● IT企業における具体例

たとえば、Web開発チームを想定してみよう。ベテランエンジニアがコードレビューの際に「なぜこの設計にしたのか」という判断理由を言語化し、それがWikiに記録される。そこからプロジェクト横断で共有される開発ガイドラインが生まれ、新人エンジニアがそのガイドラインを使って学習し、実践の中で自分なりの判断基準として吸収していく。これがSECIモデルの一連の流れである。

● SECIモデルの強みと限界

このモデルは、組織内にある暗黙知を掘り起こし、他者が再利用可能な形式に変えることで、属人性を排除し、ナレッジの蓄積と再利用を促進する点で非常に有効だ。しかし一方で、「なぜそうするのか」が十分に理解されないまま形式知として模倣されると、表面的な学習に留まりやすいという弱点もある。

特に「内面化」のフェーズでは、知識の“記号”が実感や経験と結びつかないまま吸収された場合、形式的な理解にとどまる(= 記号接地が起きない)ことがある。これにより、行動が伴わない、あるいは応用が効かない人材を生むリスクがある。

このように、SECIモデルは強力な知識創造エンジンである一方、知識の意味づけ=“なぜそれが大事なのか”を補完する軸が必要だという課題を内包している。

組織学習サイクル:信念と行動の変化が導く深い学習

SECIモデルが知識の形式変換と拡張にフォーカスした理論であるのに対し、組織学習サイクルは、個人の内面から始まる変容と、それが組織や環境に波及し、再び個人へと循環していく「意味づけと変化の連鎖」を重視するフレームワークである。

組織学習サイクルの構造

このモデルは、以下のようなステップで構成される。

- 個人の信念の変容

ある経験や気づきによって、これまでの価値観や前提が揺らぎ、新たな信念が形成される。 - 個人の行動の変化

新たな信念に基づき、具体的な行動が変わる。日常の判断や習慣が変わることで、周囲にも影響が生じ始める。 - 組織の行動の変化

複数の個人の行動が変わることで、部門やチームのプロセスやカルチャーが変化していく。 - 環境の変化

顧客や社会との関係、外部からの評価が変化し、それがまた個人の信念に跳ね返ってくる。

このように、組織学習サイクルは、意味や価値を出発点に据え、変化が組織全体に波及し、環境との相互作用の中で再帰的に学び続ける構造を持つ。

現場での具体例:飲食チェーンの接客改革

たとえば、ある飲食チェーンで「お客様に自分の言葉でありがとうを伝える」ことを推奨する改革を始めたとする。従業員の一人が、形式的な接客に違和感を抱き、「もっと目を見て笑顔で挨拶をした方が気持ちが伝わる」と気づいた。

その信念に基づき、日々の接客を工夫するようになり、その姿が同僚にも影響を与え、次第に店舗全体の雰囲気が変わっていく。結果として、リピーターが増え、社内でのモデル店舗として取り上げられ、他店舗でも同様の取り組みが始まる。こうして一人の信念の変化が、組織や環境全体の学習を促す起点となった。

組織学習サイクルの強みと意義

このモデルの本質的な強みは、知識の形式的理解にとどまらず、当事者の納得感や意味づけを通じて行動が変わる点にある。つまり、頭ではなく「腹落ち」によって変化が起こるため、自然と行動が伴い、他者にも波及しやすい。

また、この学習サイクルでは、知識が「記号」として教え込まれるのではなく、「意味を持った経験」として内面化される。そのため、記号接地問題に自然と対処できるという利点がある。

一方で、再現性や測定のしづらさ、時間がかかる点が課題となることもある。だが、意義ある学習や文化形成を重視する場面では、欠かせないアプローチであることは間違いない。

2つのモデルの性質の違い:知識vs意味、構造vsダイナミズム

ここまでに紹介したSECIモデルと組織学習サイクルは、どちらも組織における学習や変化の促進を目的としている。しかし両者の性質は根本的に異なり、それぞれが強みと弱みを持っている。以下に、主な違いを整理する。

フォーカスの違い:知識か意味か

SECIモデルは、組織内の知識をどう流通・共有・拡張するかに焦点を当てている。知識という“形式ある資源”をいかに扱うかが主眼であり、設計性や再現性に優れる。

一方、組織学習サイクルは、個人の信念や価値観といった“内面的な意味づけ”に着目する。学習とは単なる情報の獲得ではなく、「ものの見方が変わること」だという立場をとっており、より本質的・動的な学習を扱っている。

プロセスの違い:構造かダイナミズムか

SECIモデルは、知識の創造を4つのフェーズに分解し、循環的に拡張させる構造を重視する。これは業務プロセスの標準化や形式知の蓄積に非常に適している。

一方で、組織学習サイクルは、固定的なプロセスを前提とせず、現場での経験や対話、環境との相互作用によって流動的に学習が進む点が特徴である。プロセスというよりは、変容そのものに意味がある。

記号接地との関係性

SECIモデルの「内面化」フェーズでは、形式知が意味を持たないまま導入されると、学習が表面的な模倣に終わるリスクがある。これはまさに記号接地問題であり、「記号が何を意味しているか」が個人の経験とつながっていないと、知識が行動につながらない。

一方、組織学習サイクルでは、そもそも学習の出発点が意味づけや信念の変化にあるため、記号接地が自然に起きやすい。形式知ではなく“意味の変容”を扱うこのモデルは、記号の背後にある価値や体験に着目する点で、より実感を伴う学びを促す。

適用範囲と補完関係

SECIモデルは、ナレッジマネジメントや業務の標準化といった場面に強く、短期的な成果を可視化しやすい。一方、組織学習サイクルは、文化変革や理念の浸透といった抽象的で時間のかかる変化を扱う。

両者は対立するものではなく、むしろ補完的である。SECIモデルで共有される知識に、組織学習サイクルによって生まれた意味や信念が乗ることで、知識が“生きたもの”になる。つまり、知識と意味、構造とダイナミズムの両輪が揃って初めて、組織は健全に進化していくことができる。

なぜMVVが必要なのか──羅針盤のない学習は、迷走する

SECIモデルと組織学習サイクル、いずれの学習モデルにも共通しているのは、学習が進むことで知識が増え、行動が変わり、組織が進化していくという前向きな姿勢である。しかし、学習の「方向性」が不明確なまま加速してしまうと、思いがけず組織は本来の目的や価値から外れた場所へ進んでしまうことがある。

そのような迷走を防ぐために必要なのが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)である。MVVは、組織が存在する意味、目指すべき姿、そして何を大切にするかを言語化したものであり、組織にとっての「学習の羅針盤」となる。

まず、ミッションは「何のために存在するか」を明示する。これがあることで、組織がどんな知識を大切にするか、どんな行動が推奨されるべきかが判断できる。たとえば、社会課題の解決を掲げるミッションを持つ企業であれば、技術的な知識だけでなく、現場の声や顧客のリアルな悩みを学ぶことも重要な学習対象になる。

次に、ビジョンは「どこへ向かうのか」を描く。学習が進む中で新しい知識や手法が次々に現れても、ビジョンがあることで、組織は常に進むべき方向を確認できる。行動の先にある未来像が明確でなければ、部分最適な改善が積み重なっても、全体としての一貫性が失われてしまう。

最後に、バリューは「何を大切にするのか」を示す。これがなければ、学習が単なる効率追求や成果主義に傾きやすくなる。たとえば「挑戦を称賛する」というバリューがあれば、車輪の再発明のような非効率に見える行動も、将来の飛躍的成長を生む可能性として受け入れられる。つまり、バリューは学習の質を方向づける内在的な基準となる。

MVVの不在は、組織における知識や信念の意味づけを曖昧にし、学習そのものを空回りさせる原因になりうる。逆に、MVVがしっかり根づいていれば、どんな知識を重視するか、どんな学びを推進するかが自然と揃い、組織の進化が“らしさ”を強める方向で起きる。

つまり、MVVとは単なる理念の飾りではない。学習によって変化し続ける組織にとって、進化の軸を保ち続けるための不可欠な指針であり、知識や行動に意味と方向を与える「学びの羅針盤」なのである。

MVVを軸にした学習の再設計:意味と知識の統合

SECIモデルと組織学習サイクルは、それぞれに異なる強みを持つ学習モデルである。前者は知識の体系化と共有に強く、後者は内面的な変容と行動の変化を促す。しかし、これらがそれぞれ単独で機能するのではなく、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を軸に統合されることで、より意味のある学習へと深化していく。

SECIモデルの「表出化」「連結化」といったプロセスでは、知識が可視化され、共有されていく。だが、このとき「何を知識化すべきか」「どの知見に価値を認めるか」は、しばしば曖昧になりがちだ。ここにMVVが明確にあることで、共有されるべき知識の選別や、形式知の整合性が取れるようになる。

たとえば、「顧客の声を最優先にする」というバリューが組織に根づいていれば、ユーザーインタビューのフィードバックやカスタマーサポート現場の暗黙知は、貴重な知識資源として意図的に共有されることになる。逆にMVVが明確でなければ、単に技術的な手法や効率性ばかりが知識として蓄積され、やがて組織の学習が部分最適化に陥るリスクがある。

また、SECIモデルの「内面化」フェーズは、形式知を個人の行動として体得していく過程だが、ここでもMVVが意味づけのガイドとなる。単に「ガイドラインに従う」のではなく、「なぜそれが自社にとって重要なのか」という価値観と結びついた実践であることが、記号の接地を助ける。そうすることで、知識が“自分ごと”として再構築され、行動に定着していく。

一方、組織学習サイクルにおいても、MVVは不可欠だ。信念の変容が起きたとき、それが本当に組織として望ましい方向かどうかを判断する基準となるのがMVVである。学習の中で個人が新しい意味を見出し、行動を変えたとしても、それがMVVと乖離していれば、組織全体の統一感が損なわれる可能性がある。MVVがあることで、個人の学びと組織の価値観とが交わり、自然な整合が取れる。

ここで鍵となるのは、MVVを掲げるだけでなく、学習活動に日常的に「接続」させることである。たとえば、社内のレビュー会議や振り返りの場で、「この知識や判断は、当社のビジョンとどうつながっているか?」という問いを投げかける。あるいは、日々の改善提案を募る際に、「この提案は、私たちのバリューに沿っているか?」という観点を取り入れる。こうした仕掛けが、MVVをただのスローガンから、組織的学習の“意味づけ装置”へと転換していく。

SECIモデルが知識のインフラを整え、組織学習サイクルが行動変容を起こすとすれば、MVVはその両者に“軸”を与え、方向性を定める存在である。三者が連動することで、知識と意味、個人と組織、思考と実践が統合された、持続可能でしなやかな学習システムが生まれる。

まとめ

学習する組織は、変化の激しい時代において、生き残りと成長を可能にする重要なフレームである。SECIモデルが知識の共有と蓄積を、組織学習サイクルが信念と行動の変容をそれぞれ促進する中で、両者が示す学びの力は確かに有効だ。

しかしその力は、常にプラスに働くとは限らない。組織が学習によって変化し続けるからこそ、その「進化の方向」が問われる。知識を増やし、行動を変えても、その変化が組織の存在意義から逸れてしまえば、本来目指すべき姿から遠ざかってしまう危険がある。

だからこそ、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は単なる理念ではなく、学習を方向づける羅針盤として不可欠である。MVVが定まり、現場の知識や経験、内面の意味づけと接続されるとき、学習は“らしさ”を深める進化となる。

企業の成長をさらに加速させたい、停滞を払拭したい等で組織学習やMVVの見直しを行いたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。