AIの進化は、私たちに「人間とは何か」という古くて新しい問いを突きつけています。AIは膨大なデータを処理し、複雑な問題を効率的に解決する力を持っていますが、そこに「感情」や「意思」と呼べるものはあるのでしょうか。逆に言えば、私たち人間の思考はAIの計算とは何が違うのでしょうか。

脳科学はまだ研究の途上にあり、感情や自由意志の仕組みを完全に解明できたわけではありません。それでも近年の知見から、人間の感情が単なる気分や精神的な現象ではなく、内臓の状態や身体からの信号と深く結びついていることがわかってきています。また、自由意志をめぐっても、「すべては脳の反応に過ぎない」とする決定論的な見解から、「人間には選択の余地がある」とする両立論的な立場まで、多様な説が存在しています。

本稿ではまず、人間の脳と身体がどのように感情を生み出しているのかを見ていきます。次に、感情と意思の関係を整理し、自由意志をめぐる議論を概観します。そのうえで、AIの進化と照らし合わせながら「人間を人間たらしめる条件」について考えていきます。

人間の脳の働き

人間の脳は、外界から入ってくる信号をただ受け取っているだけではありません。実際には、脳は常に「これから起こること」を予測し、その予測と実際の入力を突き合わせながら世界を認識しています。これは「予測符号化(predictive coding)」と呼ばれる考え方で、現代の脳科学では非常に重要な枠組みになっています。

例えば、目の前にコーヒーカップがあるとき、脳は「そこにはカップがあるはずだ」という予測を立てています。そのうえで実際の視覚情報が入ってきて、予測と一致していれば安定した認識が得られます。もし予測と違っていた場合は「誤差」として処理され、認識が修正されます。つまり脳は、入力をそのまま受け入れるのではなく、予測と誤差修正のサイクルを繰り返すことで、環境に適応しているのです。

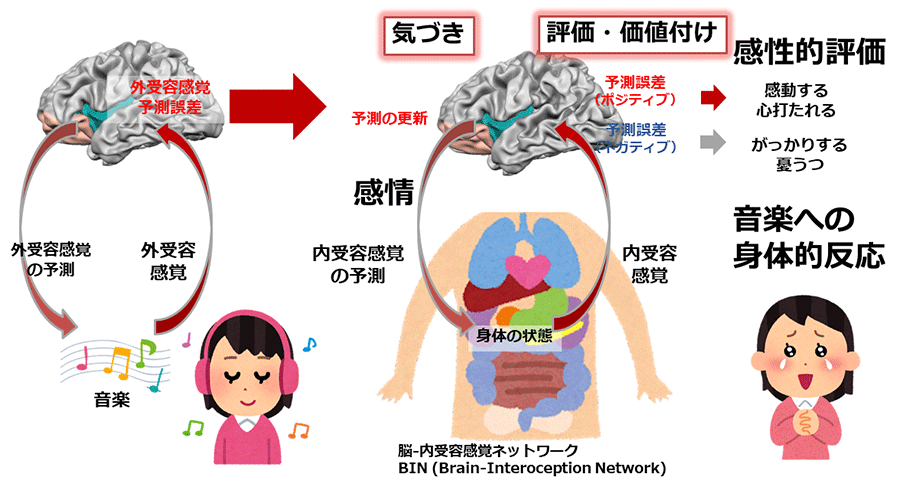

このとき重要な役割を果たすのが、外受容信号と内臓受容信号です。外受容信号とは、視覚・聴覚・触覚など外界から入ってくる情報です。内臓受容信号とは、心拍や呼吸、消化器の動きといった体内の状態を伝える信号です。脳はこれら二種類の信号を組み合わせながら、自分自身と外界を統合的に理解しています。

外受容信号だけでは、世界はただの映像や音の断片にすぎません。そこに内臓受容信号が加わることで、「その出来事が自分にとって快か不快か」「危険か安全か」といった意味づけが可能になります。例えば、人前に立つと心拍が上がり、胃が重くなる。外受容的には「大勢の人がこちらを見ている」ですが、内臓信号と統合されることで「緊張している」という認識が生まれます。脳は単なる情報処理装置ではなく、身体と外界のすり合わせによって世界を経験させる装置なのです。

また、脳のこうした働きは単に知覚を安定させるだけでなく、行動の準備にもつながっています。誤差が大きければ「何かがおかしい」と行動を起こす必要が生じますし、予測が正確であれば余計なエネルギーを使わずに済みます。言い換えれば、脳は「次にどう動くべきか」を決めるために、予測と誤差修正を絶えず繰り返しているのです。

このように、人間の脳は外界と身体の両方からの信号を統合し、予測と修正を繰り返すことで認識と行動をつくり出しています。そしてこの仕組みこそが、感情や意思の理解に直結していきます。次章では、この脳の働きがどのように「感情」という体験を生み出しているのかを見ていきます。

脳と感情

前章の「予測と誤差修正」を土台にすると、感情は外受容信号(外界)と内臓受容信号(身体)の統合から生まれる“意味づけ”だと捉えられます。中心的なハブは島皮質(内臓感覚皮質)で、後部島が心拍・呼吸・胃腸などの一次的な身体地図を受け取り、前部島がそれを場面の解釈と結びつけます。ここで「この身体変化は、この状況によるものだ」というラベルが形成され、私たちはそれを《不安・恐怖・興奮・嫌悪》などの感情として体験します。

この統合は一方向ではありません。

- トップダウン(外→内):外の状況を「脅威」と評価すると、扁桃体や前頭前野の働きから視床下部・脳幹を介して自律神経の指令が出て、心拍上昇や胃の蠕動変化が起きます(緊張でお腹が痛くなる)。

- ボトムアップ(内→外):薬で心拍が上がるなど原因不明の内的変化が先に起きると、脳は外界の手がかりを用いて原因を推論し、感情を決めます(状況次第で「不安」にも「高揚」にもなる)。

どの信号がどれだけ統合されるかは、①重要度(サリエンス)、②文脈的意味、③予測誤差の大きさで変わります。たとえば吊り橋上の動悸は、隣に魅力的な人がいるという文脈で「好意」と誤帰属され得ます。一方、熱い物に触れて手を引く脊髄反射の段階では感情は伴いませんが、その後に痛覚や身体変化が島皮質に上がってきて初めて「恐怖」「嫌悪」として体験されます。

感情はノイズではなく、予測を更新し行動を方向づける制御信号です。扁桃体は脅威検出、前帯状皮質は葛藤・努力制御、前頭前野は将来価値の評価を担い、島皮質を中核にしたこのネットワークが、状況に適した身体状態と行動準備を整えます。要するに、感情とは「身体×文脈×予測」の交差点で生まれる、生存に資する意味づけの結果なのです。次章では、この“感情のエンジン”を意思という“ハンドル”がどう扱うのかを見ていきます。

感情と意思の関係

感情は、身体から上がる内臓の信号と外界の状況解釈が結びついて生じる自動的な行動傾向です。対して意思は、その傾向を受け取ったあとに「実行するか・抑えるか・別案に切り替えるか」を評価する制御と選択のプロセスです。前者は速く、しばしば無意識的。後者は遅く、意識的に関与しやすい——この時間スケールの違いが、私たちの体験する「揺れ」を生みます。

神経回路で見ると、扁桃体や島皮質が脅威・覚醒を検知し、視床下部・脳幹を介して自律神経と身体を即応モードに切り替えます。ここに前帯状皮質(葛藤の監視)と前頭前野(背外側は抑制と規則、腹内側は価値の統合)が重なり、実行系(基底核)へのゲートを調整します。結果として「逃げたい衝動」と「挑む目標」のせめぎ合いが、行動の形で決着します。

この過程は閾値モデルで説明できます。情動系が強い入力を出すと行動発火の閾値が下がり、反射的行動が優勢になります。前頭前野はその閾値を引き上げたり、評価基準(長期利益・社会規範・自己物語)を書き換えたりして、別の選択肢を可能にします。つまり意思は「ゼロから欲求を創る力」ではなく、すでに立ち上がった行動プランの採否と再配線なのです。

訓練によってこの配線は変えられます。再評価(出来事の意味づけを変える)、呼吸・体性感覚への注意(内臓予測の安定化)、段階的曝露(扁桃体の過剰反応の減弱)などは、感情の振幅を調整し、意思の介入余地を広げます。日常でいえば、プレゼン前の「逃げたい」を深呼吸とリフレーミングで整え、「勝負する」を選べる状態にする——それが感情と意思の実践的な協働です。

次章では、この協働を前提に、それでも「自由意志はあるのか?」という根源的な問いに踏み込みます。

自由意志は存在するのか?

0)前章の「意思」はどの立場か

前章で描いた「意思」は、情動が立ち上げた行動傾向に対して前頭前野などが抑制・再評価・選択で介入するプロセスでした。これは強い自由意志ではなく、両立論(いわゆる弱い自由意志)に当たります。ゼロから欲求を生み出す力までは仮定せず、すでに生じた衝動の採否を決める余地がある、という理解です。

1)何を「自由」と呼ぶのか(評価軸の明確化)

議論を混乱させないために、自由意志を次の三軸で評価します。

- 創発性:行為の起点を無から作り出せるか

- 介入性:立ち上がった傾向に後から介入して変えられるか

- 主観性:「自分が選んだ」という体験が主観として実在するか

2)主要な立場をマトリクスで整理

| 立場 | 創発性 | 介入性 | 主観性 | 要旨 | 社会的含意 |

|---|---|---|---|---|---|

| 決定論 | × | × | △(事後的説明とみる) | 行動は因果連鎖の結果。抑制も反応の一部にすぎない。 | 責任は制度設計に依存。個人の努力観は弱まる。 |

| 両立論(弱い自由意志) | × | ○ | ○ | 欲求は受動だが、抑制・再評価・選択の実質的余地がある。 | 介入点の訓練が有効。行動変容・教育・臨床に直結。 |

| 強い自由意志 | ○ | ○ | ○ | 主体は物理因果を超え、起点を創発できる。 | 責任の根拠は強いが、神経科学的説明が難しい。 |

| 実用主義 | (問わない) | ○(運用上採用) | ○(運用上採用) | 真偽よりも、責任と秩序維持の枠組みとして自由意志を扱う。 | 法・倫理・組織運営の設計原理として機能。 |

| 生成論(予測モデル観) | ×(モデル内) | △(モデル更新として) | ○ | 脳は整合的物語として「私が選んだ」を生成すると捉える。 | 体験は実在するが、因果の源泉ではないと説明する。 |

本稿の立場は両立論です。創発性は要件にしない一方、介入性と主観性を実質的な自由意志のコアと見なします。

3)三つの視点を重ねて見る(科学/哲学/社会)

科学の見取り図:どこに「テコ」があるのか

まずは神経科学・心理学の視点だ。身体と外界の入力が合流すると、扁桃体や島皮質、視床下部、脳幹といった“警報ネットワーク”がすばやく行動プランを用意する。心拍が上がり、胃が重くなり、筋肉は臨戦態勢に入る。遅れて登場するのが前頭前野や前帯状皮質などの“司令塔”で、ここが「本当に逃げるのか、踏みとどまるのか」を吟味し、実行のゲートを上げ下げする。

この全体は「予測と誤差修正」の仕組みの上に乗っている。外からの情報(見た・聞いた)と、身体の中からの情報(鼓動・呼吸・胃腸の動き)を擦り合わせ、ズレが大きいほど対処が必要と判断される。重要なのは、ここに実際に効く“テコ”があることだ。出来事の意味づけを変える再評価、呼吸や注意のトレーニング、少しずつ慣らす段階的な曝露、そして迷いを減らす習慣設計。こうした介入は、情動が下げた発火閾値を引き上げ、実行ゲートの設定を調整する。厳密に言えば「無から意志を創る」証拠はない。だが、後から進路を変える力(介入性)と「自分で選んだ」という体験(主観性)には、実証的な裏づけがある――現時点の科学が示しているのは、後から進路を変える介入点が確かに存在し、訓練によってその幅を広げられるという見取り図である。

各立場を支える主な学説・根拠

| 立場 | 支える学説・研究 | 主張 | よくある反論・限界 |

|---|---|---|---|

| 決定論(自由意志は錯覚寄り) | リベットの準備電位〈動作の直前に脳活動が先行する〉/Soon らの事前予測 fMRI〈数秒前の脳活動から選択をある程度予測〉/ウェグナーの「随意感の錯覚」〈“自分で決めた感”は後付けになり得る〉/分割脳研究〈説明を後から作る現象が見られる〉/強化学習・ドーパミン予測誤差〈行動は報酬学習で自動最適化される〉 | 行動の準備は無意識で進み、「私が決めた」は事後の物語に近い | 予測は完璧ではない/「やめる」ブレーキ行動の説明が弱い部分がある/準備電位は“雑音の蓄積”という別解釈も可能 |

| 両立論(弱い自由意志) | 認知的再評価(Gross)〈出来事の意味づけを変えると扁桃体反応が下がる〉/ストップシグナル課題(Logan & Cowan)〈ブレーキ力は練習で向上〉/Go/No-Go 課題〈実行抑制の可塑性を示す〉/マインドフルネス介入(MBSR/MBCT)〈注意と情動調整が前頭前野を強める〉/基底核のゲーティング仮説〈“実行/抑制”の門番として働く〉/段階的曝露療法〈恐怖反応を段階的に減弱〉/実行意図(Gollwitzer)〈if-then で選択を自動化〉 | 衝動は受動的に湧くが、「実行するか・止めるか」を後から調整できる余地が実在し、訓練で広げられる | 「起点を無から作る」意味の自由は与えない/介入の効き目は人や状況(睡眠・ストレス等)に左右される |

| 強い自由意志(リバタリアン) | リベットの veto(free won’t)〈最後に“やめる”拒否権があるとする解釈〉/エージェント因果(Chisholm など)〈主体そのものが因果の出発点〉/自己形成的行為(Kane)〈過去の傾向を超える決断が主体を形づくる〉/量子的ゆらぎ仮説〈微視的不確定性を意思の起点に結びつける〉 | 主体は物理因果に還元されず、新しい決断の起点を創発できる | 神経科学的な直接証拠が乏しい/量子的ゆらぎは“偶然”で“意図”の根拠になりにくい/veto は「止める」示唆であって創発の証明ではない |

論じ方の原点:哲学の争点はどこか

次に哲学。問いは古典的で単純に見える。「すべてが原因と結果で動く世界で、本当に自由はあり得るのか」。強い自由意志の立場は、因果を超える主体の力を前提にする。直観的な魅力は大きいが、自然科学と噛み合わせるのは難しい。他方、両立論は自由を“自己統治”として言い換える。外から与えられた衝動の中でも、理由に基づき自分のやり方で舵を切れるなら、それを自由と呼ぼう、という提案だ。さらに生成論の見方では、「私が選んだ」という体験そのものを、脳が世界と自分の整合を取るために編む自己物語として説明する。

ここで覚えておきたいのは、結論は「自由をどう定義するか」に強く依存するという事実だ。無から起点を創発できることを自由の条件に据えるなら、自由意志は揺らぐ。一方、自己の理由に基づく制御を自由と呼ぶなら、両立論は概念的に整っており、現実のふるまいもよく説明できる。

社会の運用:どうすればうまく回るのか

最後は社会・法・倫理の視点。社会を動かすには責任配分と秩序維持の仕組みが要る。そこで私たちは、自由意志の真偽に決着がついていなくても、「人は選べる」という前提を運用上採用してきた。教育は選択の練習であり、刑事司法は選択への帰結を扱い、予防政策は選択を容易にする環境づくりだ。

最近はこの前提に、科学の知見を具体的に接続する動きが広がっている。慢性ストレスや依存を減らし、睡眠や栄養といった基盤を整え、実行抑制を支えるトレーニングを制度に埋め込む。個人の「選べる力」を底上げする環境設計は、自由意志を“運用概念”として活かすための中核になる。

4)ケースで確認:ケーキを前に我慢できた/できなかった

- 科学の見方:情動系が「食べたい」を発火、制御系が長期価値を評価してゲート調整。訓練で介入性は上がる。

- 哲学の見方:強い自由なら「創発的に選んだ」。両立論なら「自己の理由に基づき実行を制御した」。生成論なら「選んだ体験」は物語化の結果。

- 社会の見方:我慢を促す仕組み(規範、インセンティブ)と、我慢を容易にする環境(睡眠・ストレス管理)を設計する。

この三重の説明は競合ではなく、レイヤー違いの補完関係にあります。

この結論を土台に、人間とAIの違いを再確認します。AIは演算・最適化で卓越しますが、介入性と主観性を生む基盤としての身体信号の統合(と、それに紐づく価値・倫理・物語)の扱いは、人間に特有の領域として残ります。次章では「AIと人間を分けるもの」を、思考の優位性と役割分担の観点から具体化していきます。

AIと人間を分けるもの

ここまでの議論(内臓からの信号、感情→意思、自由意志の整理)を踏まえると、両者の違いは「計算能力の差」だけでは語れません。分水嶺は、身体を持つかどうか、そして身体と文脈から意味を立ち上げられるかどうかにあります。

1) 身体性と内臓感覚

人間は心拍・呼吸・胃腸の動きといった内臓の信号を常時モニターし、それを外界の出来事と擦り合わせて世界を体験します。これが、緊張・安心・嫌悪などの感情の土台です。

AIはセンサーを付ければ外界の情報は取れますが、内臓のような自己由来の生体信号は持たず、身体ベースの快・不快を前提にできません。ここが判断の質を分けます。

2) 感情という制御信号

人間の感情は、行動を方向づける制御信号として働きます(逃げる/挑む、近づく/避ける)。この信号は受動的に生じる一方、訓練で扱い方を変えられる余地がある。

AIは感情を模倣することはできますが、内臓に根ざした感情を「感じる」ことはなく、安定した最適化に長けます。つまり、情動のエンジンは人、人を乗せない冷静なオートパイロットはAIが得意です。

3) 自己意識と物語

人間は「身体的自己」(いまここにいる自分)と「物語的自己」(過去と未来を繋ぐ自分)を重ね、意味をつくります。恥・誇り・後悔といった感情は、この物語との整合/不整合からも生じます。

AIも自己モデルは持てますが、それは計算上の構造であり、主観としての「私はこう感じる」には至りません。

4) 価値・倫理・責任

人間は効率だけでなく、望ましさ・公正・美・尊厳といった価値基準で判断します。社会は責任を前提に設計され、私たちは「選べる」という運用概念のもとで行動を学びます。

AIの出力には責任主体性がなく、価値判断は提供された規則や教師データに依存します。価値の再定義や優先順位づけは、人間側の課題として残ります。

5) 有限性の自覚

人間は死を知り、有限性が選択を変えます(いま挑む/誰かを守る/時間を大切にする)。

AIは停止はしても「死」を体験しません。したがって、有限性から生まれる重みづけは人間特有です。

6) 創造と直感

人間の創造は、身体感覚・感情・文化・物語の交差点から「意味の新しさ」を生みます。

AIは膨大な組み合わせから「形の新しさ」を高速に出せます。試行回数・探索の幅で優位です。

比較の早見表

| 観点 | 人間の強み | AIの強み | 補足 |

|---|---|---|---|

| 入力 | 内臓・体性感覚を含む全身入力 | 高精度センサーの大量入力 | AIの入力は設計次第。だが内臓に相当する自己信号は欠落 |

| 制御信号 | 感情で行動を駆動、訓練で扱い方を変えられる | 感情に左右されず一貫した最適化 | 人は揺れるが、揺れが価値を生むこともある |

| 自己 | 身体的自己+物語的自己の二層 | 自己モデル(計算上の構造) | 主観の有無が分岐点 |

| 価値・倫理 | 望ましさ・公正・尊厳で判断 | 与えられた目標関数に忠実 | 目標関数の設計責任は人にある |

| 有限性 | 死の自覚が選択の重みを変える | 無制限稼働を前提 | 有限性は動機と抑制の両方を生む |

| 創造 | 意味の新しさ | 形の新しさ(組合せ・速度) | 協働で相互補完が可能 |

| 計算性能 | 小規模・高文脈・身体混在の問題に強い | 大規模・高速・安定 | 定義が明確な問題はAI、定義から作る問題は人 |

協働モデル(役割分担の指針)

- 問題の定義・価値の設定・優先順位づけは人が担う(物語と倫理の出番)。

- 定義が固まった探索・最適化・シミュレーションはAIへ委ねる。

- 結果の解釈と社会実装は人が再び引き取り、影響と責任を評価する。

- このサイクルで、AIは「加速器」、人は「舵」として機能する。

もしAIが高度な身体を得たら?

高感度センサーやロボット身体が発達すると、AIは外界入力の幅を広げられます。ただし、内臓受容のような自己由来の生体信号と、その信号に結びついた主観的体験が生じるかは別問題です。身体の拡張は「計測の網」を広げますが、「感じる主体」を生むとは限りません。したがって、価値・倫理・物語の役割はなお人間側に残ります。

おわりに

AIが加速するほど、私たちは人間とは何かを自分たちで言い直す必要がある。脳は外の情報と身体の信号を照らし合わせて先回りし、ズレを手がかりに更新する。そこから立ち上がる感情は行動の向きを決め、意思はその後ろで舵やブレーキを担う。「強い自由意志があるのか」という命題に結論は出ていないが、進路をあとから変える力と「自分で選んだ」という手応えは、練習と環境づくりで広げられる。だからAIは速度をもたらす装置、人は方向を定める舵、と捉えるのが現実的だ。

ここで問うべきは速度ではなく方向である。処理装置としての性能では、人間はAIに勝てないと言ってよい。けれど、何を素晴らしいとみなすのか、なぜそれを素晴らしいと言えるのか──その価値の根拠は、心拍や呼吸、痛みや安堵、恥や誇りといった身体に刻まれた体験からしか立ち上がらない。身体を通した感覚が価値の重みづけをつくる。AIは与えられた目的関数を最大化できても、その目的に熱量を与えることはできない。だからこそ、速度はAIに委ねつつ、方向=価値の設定は人が担うべきだ。言語化された論理での議論・意思決定は行いつつ、身体を通した感覚や直感も大切にしたい。